大学発、地域とつながる新しい部活動支援のかたち ― 長沼科研 2025年度 公開研究会 ―にて講演を行いました。

大学発、地域とつながる新しい部活動支援のかたち ― 長沼科研 2025年度 公開研究会 ―にて講演を行いました。

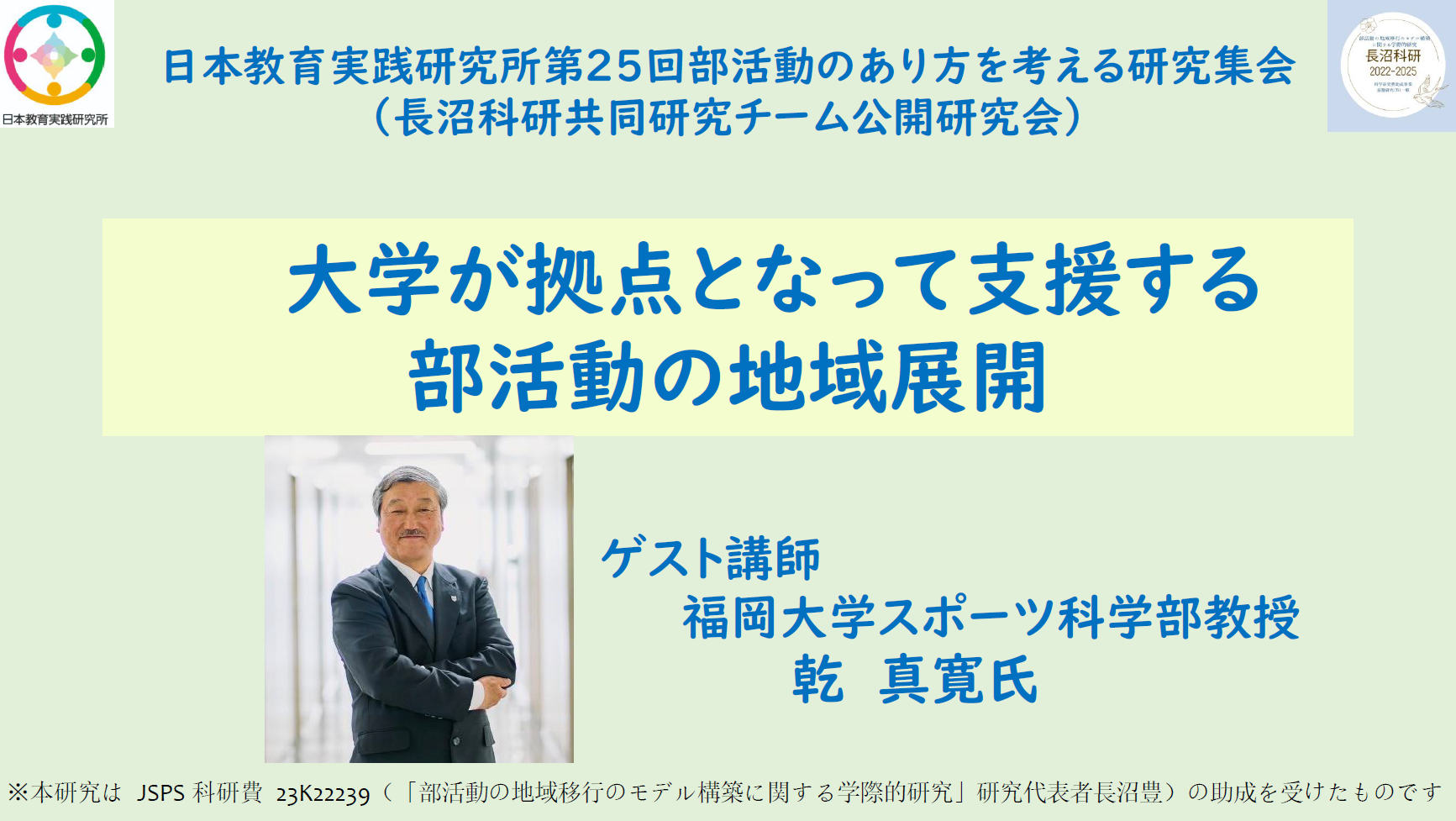

2025年7月12日、日本教育実践研究所主催「第25回部活動のあり方を考える研究集会」(長沼科研公開研究会)において、福岡大学の取り組みが先進事例として紹介されました。

当法人の乾代表理事がゲスト講師として登壇し、教育・スポーツ支援を通じた地域との連携の取り組みについて報告しました。

講演では、福岡大学が中心となって組織する「FUスポーツ・健康まちづくりコンソーシアム(通称:FUスポまち)」の活動内容を紹介。城南区内6中学校の生徒を対象とした集合型合同練習の支援スキームや、大学生・社会人が指導者として現場に関与する仕組み、大学の施設・人的資源を地域に開放する実践例などが共有されました。

講演に続いて発表された長沼科研による訪問・インタビュー調査の成果からは、本学の取り組みが中学生・大学生・中学校教員のそれぞれにとって有意義であることが明らかになりました。

▶ 中学生の声(サッカー・バレー部)

「他校の生徒と一緒に練習するのが楽しい。芝生グラウンドでの練習も新鮮で嬉しい。」

「ライバルでありながら、仲間として取り組む楽しさがある。」

▶ 大学生指導者の声(陸上競技・剣道)

「教職課程で学んだことを活かしながら現場で指導でき、教師への自信につながった。」

「技術だけでなく、人間形成という面でも指導者として多くを学んだ。」

▶ 中学校教員の声(校長・顧問)

「大学の施設や人材は非常に質が高く、安心して生徒を送り出せる。」

「異なる指導から学ぶこと自体が教育。多様な視点に触れるよい機会。」

このように、「三方よし」の構図が自然に形成されており、地域全体の教育資源の連携によって支えられている点が高く評価されました。

乾教授と、研究代表である長沼豊氏をはじめとした長沼科研の研究者たちとのディスカッションでは、福岡大学の事例が全国の地域移行のモデルとなり得る点が多角的に評価されました。

特に、

- 大学生が指導者として地域の中学生と向き合う意義

- 中学校教員の業務軽減と指導環境の向上

- 今後の持続可能なスキーム構築の課題

などについて、実践の知見に基づいた具体的な議論が交わされ、今後の改善や政策提言にもつながる重要な視座が共有されました。